秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる二十四節気のひとつ。先祖を敬い供養する日として「お彼岸」と深く結びつき、おはぎや赤飯を供える風習が今も続いています。また、里芋や舞茸、サンマ、ぶどうなど秋の旬を味わう絶好の時期でもあります。

本記事では、秋分の日の意味や由来から、定番の食べ物や地域の郷土食、さらには現代的な楽しみ方まで幅広く解説。ご家庭での献立作りや家族の団らんに役立つヒントをお届けします。

目次

秋分の日とは?意味と由来をわかりやすく解説

秋分の日は、季節の移ろいを象徴する大切な祝日です。毎年9月の下旬にあたり、日中と夜の長さがほぼ同じになることから「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」としても位置づけられています。昔から日本人の暮らしと深く結びついてきた日であり、今もなお家族でお墓参りをしたり、おはぎをお供えしたりする風習が続いています。ここでは、秋分の日の基本的な意味や背景をわかりやすく整理していきましょう。

昼と夜の長さが同じになる二十四節気「秋分」

秋分は「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつで、一年を24の季節に分ける考え方の中に位置づけられています。春分と同じように、太陽が真東から昇って真西に沈むため、この日を境に昼と夜の長さがほぼ等しくなります。

現代の生活ではあまり意識しないかもしれませんが、昔の人々は農作業や生活の節目を知る手がかりとして、この暦をとても大切にしてきました。

自然と共に暮らす知恵の一部として、秋分はいまでも私たちに「季節の変わり目を感じ取る感性」を思い出させてくれるのです。

2025年の秋分の日は9月23日

秋分の日は毎年同じ日ではなく、9月22日か23日のいずれかになります。これは地球が太陽の周りを回る周期や暦のズレを調整する仕組みの影響です。

2025年の秋分の日は 9月23日(火曜日) にあたります。ちょうどシルバーウィークの一部と重なる年もあり、家族で集まるきっかけにもなりやすい祝日です。

この時期は、空が高く澄み渡り、朝夕の涼しさが一段と増してくる頃。スーパーや市場に並ぶ野菜や果物も秋らしいラインナップが揃い始め、自然と「季節のごちそうをいただきたい」という気持ちが高まるタイミングでもあります。

秋分の日とお彼岸の関係

秋分の日は「お彼岸(ひがん)」と切り離せない関係にあります。お彼岸は、秋分の日を中日として前後3日間を合わせた7日間のことを指し、この期間にご先祖様のお墓参りや供養を行う風習が古くから受け継がれています。

お彼岸という言葉には「此岸(しがん=私たちが生きる世界)」から「彼岸(ひがん=ご先祖様がいる仏の世界)」へと心を通わせる意味が込められています。太陽が真西に沈む秋分の日は、仏教の教えにおける「西方浄土」とつながると考えられ、先祖を偲ぶ日として大切にされてきました。

筆者自身も、子どもの頃には毎年この時期に家族そろって墓参りに行き、帰宅後には母が用意してくれたおはぎを食べた思い出があります。お墓に手を合わせ、家族みんなで同じ食卓を囲む。その繰り返しが、祖先とのつながりを自然と意識させてくれる時間だったように感じます。

秋分の日は単なる祝日ではなく、「自然への感謝」と「先祖を敬う心」の両方を改めて見つめ直す大切な節目なのです。

秋分の日に食べる定番の食べ物

秋分の日といえば、真っ先に思い浮かぶのがおはぎです。お彼岸の供え物として広まり、家族で分け合って食べる風習は今も多くの家庭で続いています。ほかにも、もち米や小豆を使った料理や、赤飯などの行事食がこの日に登場することがあります。ここでは、秋分の日に欠かせない食べ物について詳しく見ていきましょう。

おはぎ:小豆の力で邪気を払う縁起物

おはぎは、炊いたもち米を丸めてあんこで包んだ和菓子で、秋分の日の代表的な供え物です。古くから小豆の赤い色には「魔除けの力がある」と信じられてきました。そのため、先祖を供養する日には必ずといっていいほどおはぎが用いられてきたのです。

おはぎとぼたもちの違い

よく混同されるのが「おはぎ」と「ぼたもち」。実はこれ、食べ物そのものはほとんど同じですが、食べる時期によって呼び方が変わります。

- 春のお彼岸に食べるもの → ぼたもち(牡丹の花に由来)

- 秋のお彼岸に食べるもの → おはぎ(萩の花に由来)

四季の移ろいに合わせて名前を変える日本らしい感性が、ここに表れています。

小豆やもち米の栄養と意味

おはぎに欠かせない小豆には、鉄分・カリウム・亜鉛などのミネラルが豊富に含まれています。特に鉄分は、貧血予防に役立つことで知られています。さらに食物繊維も多いため、腸内環境を整える効果も期待できます。

もち米はエネルギー源として優秀で、腹持ちがよいのが特徴。昔の人々は、先祖供養の場で栄養価の高い食べ物を分け合うことで、心身ともに活力を得ていたのでしょう。

仏壇やお墓に供える際の注意点

おはぎを仏壇やお墓にお供えする際には、「五供(ごくう)」と呼ばれる基本が重視されます。五供とは「香・花・灯明・水・食」のことを指し、食べ物としてのおはぎはその一部を担います。

ただし、気温が高い時期には傷みやすいため、長時間置きっぱなしにせず、供養を済ませたら家族でいただくのが良いでしょう。供えること自体に意味があるため、最後にみんなで美味しく食べることも立派な供養となります。

秋分の日に食べたい旬の味覚

秋分の日は、暦の上でも本格的な秋の始まりを告げる時期です。スーパーや市場には、秋ならではの食材が多く並び始めます。旬の食べ物は栄養価が高いだけでなく、香りや味わいも豊かで、この季節ならではの喜びを感じさせてくれます。ここでは、秋分の日に取り入れたい代表的な旬の味覚を紹介します。

秋野菜(里芋・舞茸・さつまいも)

まずは秋の代表的な野菜たち。里芋は「子孫繁栄」の縁起物として知られ、家庭料理や行事食にもよく登場します。ほくほくとした食感と素朴な味わいは、煮物や汁物にぴったりです。

舞茸は香りが豊かで、天ぷらや炊き込みご飯にすると存在感を放ちます。「舞うほど美味しい」と名付けられたと伝わるほどで、旬の時期に食べる価値があります。

さつまいもは甘みが増して、焼き芋やお菓子にも最適。秋分の日にいただけば、ほっと心が温まるような充実感をもたらしてくれます。

秋の魚(サンマ・鯖など)

秋といえば脂が乗ったサンマを思い浮かべる人も多いでしょう。焼き網から立ちのぼる香ばしい煙と、じゅわっと滴る脂は秋の風物詩そのもの。大根おろしと一緒に味わえば、まさに日本の秋を実感できます。

鯖もこの時期に脂が乗り、しめ鯖や味噌煮などさまざまな料理で楽しまれます。魚の栄養は体にも良く、秋分の日の食卓を彩る一品となります。

秋の果物(ぶどう・柿・梨など)

果物も秋の味覚を語るうえで欠かせません。特にぶどうは、お彼岸のお供え物としてもよく用いられます。粒が揃った美しい姿は、供養の場にふさわしいとされてきました。

柿は「柿が赤くなると医者が青くなる」と言われるほど栄養価が高く、ビタミンCや食物繊維が豊富です。梨はみずみずしい甘さで、暑さの残る時期にも食べやすい果物です。どれも家族でシェアしやすく、秋分の日の食卓を華やかにしてくれます。

秋分の日に人気の精進料理や赤飯

秋分の日は供養の意味を持つため、肉や魚を使わない精進料理を用意する家庭もあります。豆腐や根菜を中心にした料理は、体にも優しく、先祖への敬意を示す一品です。

また、赤飯を炊く地域もあります。小豆の赤色には邪気を払う意味があり、おはぎと同じく縁起の良い食べ物とされてきました。家庭ごとに少しずつ違いはありますが、「ご先祖に感謝を伝える」という気持ちは共通しています。

地域や家庭で受け継がれる郷土食・風習

秋分の日は全国共通の祝日ですが、食べられるものや風習には地域ごとに特色があります。季節や風土に合った食材を取り入れながら、ご先祖様への感謝を表す食文化が今も息づいているのです。ここでは、地方ならではの郷土食や家庭ごとに大切にされてきた風習を紹介します。

地方ごとの特色ある料理

関西地方では、おはぎのほかに「芋名月」と呼ばれる風習が重なり、里芋を使った煮物や団子を供える家庭が多くあります。東北地方では収穫祭の意味合いも強く、新米で作った赤飯や、旬のきのこをふんだんに使った汁物が振る舞われます。

また、九州地方では秋分の頃に「だご汁」と呼ばれる小麦粉の団子入りの汁物を家族で囲む習慣がある地域もあります。各地の食文化は異なっていても、「自然の恵みに感謝する」という根底の思いは共通しているのが興味深い点です。

供え物に選ばれる食材や果物

お彼岸のお供え物としてよく選ばれるのは、おはぎのほかに旬の果物や野菜です。ぶどうや柿、梨などは供えやすい果物の代表例で、見た目にも美しく、仏壇を彩ります。

また、里芋やかぼちゃといった野菜を供える地域もあります。丸い形は「円満」や「子孫繁栄」を象徴するとされ、家族の幸せを願う意味も込められているのです。

現代の暮らしで楽しむ秋分の日の食文化

昔ながらの風習を大切にしつつも、現代の私たちの生活に合った楽しみ方を取り入れることで、秋分の日はより豊かな時間になります。家族との団らんを深めるきっかけにしたり、旬の味覚をオシャレにアレンジして楽しんだりと、自由度は高まっています。ここでは、現代的な食文化としての秋分の日の過ごし方を紹介します。

家族と囲む季節料理やお菓子

秋分の日は祝日でもあり、家族が集まりやすいタイミングです。伝統的なおはぎや赤飯に加え、旬の野菜や果物を使った料理やスイーツを用意すると、世代を超えて一緒に楽しめます。たとえば、子どもには甘さ控えめのおはぎ、大人には旬のきのこを使った炊き込みご飯など、それぞれに喜ばれる工夫ができます。

旬の食材を活かしたレシピの工夫

旬の味覚はそのままでも十分に美味しいですが、少し工夫を加えると現代風にアレンジできます。たとえば、里芋の煮物をクリームチーズと合わせて洋風に仕上げたり、舞茸をガーリックソテーにしてワインと合わせたり。果物なら、ぶどうを冷やしてゼリーにすれば、子どもも喜ぶスイーツになります。

こうしたアレンジは、伝統を守りつつも自分たちのライフスタイルに合わせて秋分の日を楽しむ方法のひとつです。

出張シェフサービスで秋分の日の特別な食卓を

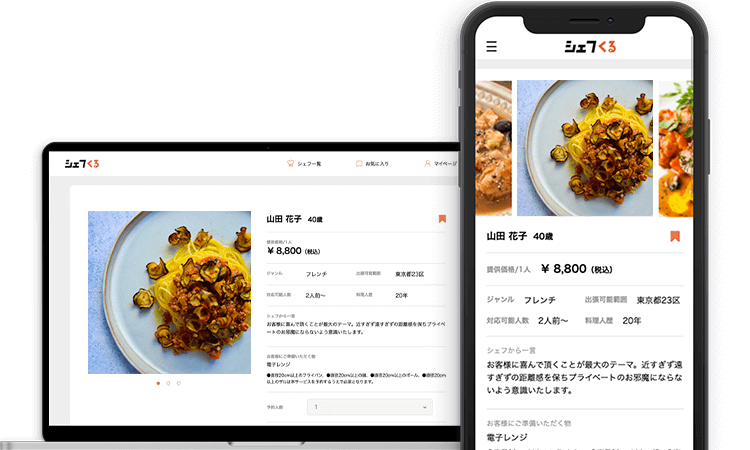

近年は「自宅で手軽に特別な料理を楽しみたい」というニーズが高まっており、出張シェフサービスを利用するご家庭も増えています。プロの料理人が旬の食材を使った献立を提案し、自宅のキッチンで仕上げてくれるため、外食のような豪華さと家庭ならではの安心感を両立できます。

「シェフくる」では、秋の味覚を取り入れたオリジナルコースも依頼可能です。家族や親戚が集まる秋分の日に、自宅で本格的な料理を楽しめば、特別な記念日として記憶に残るひとときになるでしょう。料理を作る負担を減らしつつ、会話や団らんに集中できるのも大きな魅力です。

まとめ

秋分の日は、昼と夜の長さが同じになる節目であり、先祖を敬い自然に感謝する大切な祝日です。おはぎや赤飯といった行事食、旬の野菜や果物など、この日に味わう食べ物にはそれぞれ意味が込められています。地域や家庭ごとに異なる風習を大切にしながら、現代のライフスタイルに合わせて工夫を加えることで、秋分の日はより豊かで特別な時間になります。

伝統を守りつつ、現代の便利さも取り入れながら。今年の秋分の日は、家族とともに心温まる食卓を囲んでみてはいかがでしょうか。