秋の七草は、万葉集にも詠まれた日本の秋を象徴する草花です。春の七草のように食べるのではなく、目で見て楽しむのが特徴。しかし「7種類の名前がなかなか覚えられない」という人も多いのではないでしょうか。この記事では、秋の七草の種類や由来、花言葉を紹介しながら、覚え方のコツをわかりやすく解説します。暮らしに取り入れやすい楽しみ方も紹介します。

秋の七草とは?

秋の七草とは、日本人が古くから大切にしてきた「秋を感じる草花」の総称です。春の七草のように食べるものではなく、目で見て楽しみ、季節の移ろいを堪能するための草花たち。季節の行事や文化と深く結びついており、古典文学や歌にまで登場しています。現代でも「名前は知っているけれど、全部は言えない」という人が多いのではないでしょうか。ここでは、そのはじまりや春との違いを見ていきましょう。

万葉集と山上憶良の歌がはじまり

秋の七草の由来は、奈良時代の歌人・山上憶良(やまのうえのおくら)が『万葉集』に詠んだ二首の和歌にさかのぼります。

秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびおり)

かき数ふれば 七種の花

この和歌に、萩(はぎ)、尾花(おばな/ススキ)、葛(くず)、撫子(なでしこ)、女郎花(おみなえし)、藤袴(ふじばかま)、桔梗(ききょう)が挙げられました。憶良はこれらを「秋の野を彩る代表的な草花」として称え、自然を愛でる心を表現したのです。

当時の人々にとって、草花は単なる植物ではなく、四季の美しさを映す鏡のような存在でした。現代でも秋の景色を目にしたときに、ふと寂しさや豊かさを同時に感じることがありますが、まさにそれが「秋の七草」に託された感性なのです。

春の七草との違い(食用と鑑賞用)

春の七草と秋の七草は、同じ「七草」という言葉で呼ばれていますが、その役割はまったく異なります。

春の七草は、「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の7種類で、1月7日に七草粥として食されることで有名です。無病息災や邪気払いを願い、冬で弱った体を整える知恵が込められています。

一方、秋の七草は食べるためのものではなく、鑑賞して楽しむ草花です。つまり、春は「胃腸を休める食文化」、秋は「風景を愛でる美意識」という違いがあります。

現代でも「食べる七草」と「眺める七草」と覚えておくと分かりやすいでしょう。食と文化を対比させることで、春と秋それぞれの七草が持つ役割の違いが明確になります。

また、近年ではSNSに季節の花をアップする人が増えていますが、秋の七草はまさに写真映えする草花の代表格。春の七草が食卓の話題を提供するなら、秋の七草は心の余白を彩る存在といえます。

秋の七草の種類と特徴

秋の七草は、どれも身近な野に咲く草花ですが、それぞれに特徴や由来、花言葉があります。ここからは7種類をひとつずつ見ていきましょう。

萩(ハギ)|秋の訪れを告げるマメ科の植物

萩はマメ科の落葉低木で、秋のはじめに赤紫色の小花をたくさんつけます。風にそよぐ姿が優美で、古くから和歌や俳句に詠まれてきました。花言葉は「思案」「柔らかな心」。奈良時代から秋の代表格として親しまれ、秋の七草の筆頭に挙げられています。

尾花(オバナ/ススキ)|風に揺れる日本の代表的な草花

尾花とはススキのこと。白い穂が風に揺れる様子は、日本の秋を象徴する景色のひとつです。十五夜のお月見には欠かせない植物でもあり、魔除けや豊作祈願の意味も込められてきました。花言葉は「活力」「勢い」。秋になると一面のススキ野原が観光スポットになるほど人気です。

葛(クズ)|根は生薬・食用、花は香り豊か

葛はつる性の植物で、根からとれるでんぷんは「葛粉」として和菓子や料理に使われます。葛根湯の原料にもなるなど、薬用としても古くから重宝されてきました。夏から秋にかけて咲く紫色の花は、甘い香りが漂い、虫や人を惹きつけます。花言葉は「芯の強さ」。生活に密着した実用的な植物といえるでしょう。

撫子(ナデシコ)|「大和撫子」の由来となった可憐な花

撫子は小さな切れ込みのある花びらが特徴で、白や淡紅色の花を咲かせます。その愛らしさから「大和撫子」という言葉が生まれ、日本女性の清楚さや優しさを表す象徴となりました。花言葉は「純愛」「無邪気」。秋の草花の中でも特に親しみやすい存在です。

女郎花(オミナエシ)|黄色い小花が美しい多年草

女郎花は、細かな黄色い花を房状に咲かせる多年草です。華やかな姿で秋の野を彩り、古典文学や絵画にもよく登場します。名前には「女性を圧倒するほど美しい花」という意味があるともいわれています。花言葉は「親切」「美人」。ススキなどと組み合わせて生け花にも用いられることが多いです。

藤袴(フジバカマ)|秋に香り漂う多年草

藤袴は、薄紫色の小花を咲かせ、乾燥させるとほのかに甘い香りを放つのが特徴です。その香りから、平安時代には衣服の香り付けに使われたと伝わります。花言葉は「ためらい」「遅れ」。現在では環境の変化で自生が減少しており、貴重な植物として守られています。

桔梗(キキョウ)|星形の花を咲かせる多年草

桔梗は青紫色や白色の星形の花を咲かせる多年草で、凛とした美しさが魅力です。古くから家紋や文様にも取り入れられ、武士や貴族に愛されてきました。花言葉は「誠実」「変わらぬ愛」。その清らかな姿は、秋の野に凛とした雰囲気を添えてくれます。

秋の七草の意味と花言葉

秋の七草は、ただ美しいだけでなく、それぞれに象徴的な意味や花言葉が込められています。古くから人々は花に想いを託し、自然を通じて心を表現してきました。ここでは、七草が持つ意味と、花言葉が映し出す秋の情緒を見ていきましょう。

一つひとつの草花に込められた意味

萩は「秋の訪れ」を象徴し、移ろう季節を告げる存在です。尾花(ススキ)は「豊穣」と「力強さ」を表し、稲穂に似た姿から豊作祈願にもつながってきました。葛は「薬効と実用性」を示し、人々の暮らしを支えた植物でもあります。

撫子は「愛らしさ」「清らかさ」の象徴であり、大和撫子の語源となりました。女郎花は「女性らしい美しさ」を表し、古典の世界でも華やかな存在として描かれます。藤袴は「香り」を通じて優雅さや気品を表し、平安の貴族文化にも結びついています。桔梗は「誠実」「凛とした強さ」を示し、戦国武将の家紋にも取り入れられるなど、気高い花として尊ばれてきました。

このように七草は、それぞれが日本人の生活や心情と深く結びついており、単なる草花を超えて「文化の象徴」として受け継がれてきたのです。

花言葉から読み解く秋の風情

秋の七草には、現代の花言葉も定められています。萩は「思案」「内気」、尾花は「活力」、葛は「芯の強さ」、撫子は「純愛」「無邪気」、女郎花は「親切」「美人」、藤袴は「ためらい」「遅れ」、桔梗は「誠実」「変わらぬ愛」とされています。

これらを見比べると、秋の七草は「強さ」と「優しさ」、「潔さ」と「はかなさ」が絶妙に混ざり合っていることに気づきます。秋という季節が持つ哀愁や奥深さを、そのまま映し出しているようです。

例えば、萩や尾花の花言葉からは秋の力強さを、藤袴や女郎花からは繊細な美しさを感じます。七草を一緒に覚えることで、秋の風景そのものを丸ごと感じ取れるのです。こうした意味を知ったうえで草花を眺めると、目にする景色の奥行きがぐっと広がります。

秋の七草の覚え方

秋の七草は、春の七草と違って食卓で親しまれることが少ないため、なかなか名前を覚えられないという声も多いです。そこで昔から使われてきたのが、短歌や語呂合わせを活用する方法です。楽しみながら覚えられる工夫をご紹介します。

短歌(五・七・五・七・七)のリズムで覚える

万葉集に登場する山上憶良の和歌は、五・七・五・七・七の短歌の形をとっています。このリズムにのせて七草を並べると、自然と頭に残りやすくなります。

「秋の野に 咲きたる花を 指折りて かき数ふれば 七種の花」

と声に出して読むと、リズムが心地よく、七草の並びがすっと記憶に入ってきます。歌の力で覚えるというのは、古典的でありながら今も効果的な方法です。

頭文字で語呂合わせを作る

もうひとつ定番なのが、七草の頭文字を使って語呂合わせを作る方法です。

ハギ・オバナ・クズ・ナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・キキョウの頭文字を並べると「ハ・オ・ク・ナ・オ・フ・キ」となります。これを言葉に変換して覚えるのです。

短いフレーズにすることで、試験勉強の暗記のようにスッと定着しやすくなります。子どもと一緒に遊び感覚で覚えるのもおすすめです。

人気の語呂合わせ例:「おすきなふくは?」など

秋の七草には、ユニークな語呂合わせがいくつも考案されています。代表的なものに――

- 「おすきなふくは?」(オ:オバナ、ス:ススキ、キ:キキョウ、ナ:ナデシコ、フ:フジバカマ、ク:クズ、ハ:ハギ)

- 「はすきなおふく」(ハギ・ススキ・キキョウ・ナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・クズ)

などがあります。ちょっとした遊び心で覚えると、意外と忘れにくいものです。

現代の暮らしで楽しむ秋の七草

秋の七草は、古典の世界だけでなく、今の暮らしにも取り入れられる存在です。鑑賞や写真撮影といった趣味の延長はもちろん、季節の食文化と結びつけて楽しむこともできます。ここでは現代的な楽しみ方を紹介します。

鑑賞・写真撮影・着物やインテリアとの相性

秋の七草は、その繊細な姿が映えるため、観賞用として庭や鉢植えに育てる人も増えています。特にススキや藤袴は秋の風景写真の定番で、SNSに投稿すれば「秋らしい一枚」として映えるでしょう。

また、撫子や桔梗は着物の柄としても人気があり、四季の移ろいを身にまとう日本文化の一端を感じさせてくれます。さらに、ドライフラワーや生け花としてインテリアに取り入れれば、部屋の中に秋の情緒を運んでくれるでしょう。

秋の味覚との組み合わせで季節を味わう

秋は、松茸や秋刀魚、栗やさつまいもなど旬の食材が豊富です。七草そのものを食べるわけではありませんが、「秋の草花を愛でながら旬の料理を楽しむ」という組み合わせは、まさに日本ならではの季節の過ごし方といえるでしょう。

例えば、秋の七草を飾ったテーブルで旬の食材を味わうと、料理と自然が一体となって季節を体感できます。花を眺めながら食事をすると、ただ味覚を楽しむ以上に心が満たされるのを実感できるはずです。

出張シェフサービスで季節料理と一緒に楽しむ

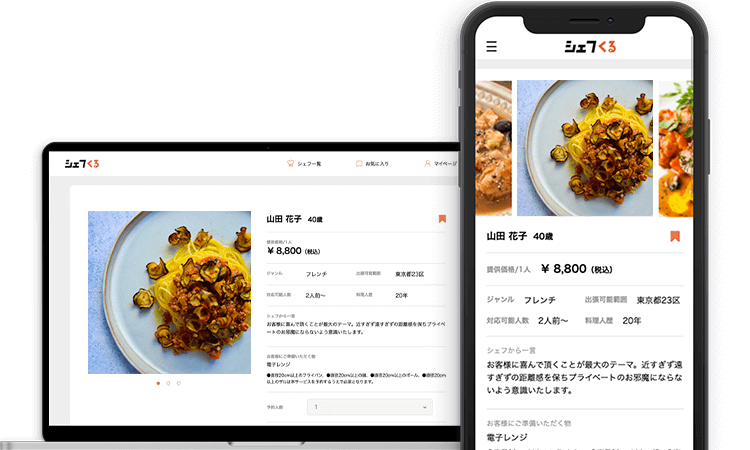

さらに一歩進んで、出張シェフサービスを利用すれば、秋の七草を眺めつつ本格的な料理を堪能できます。例えば「シェフくる」では、プロのシェフが自宅に訪問し、旬の食材を活かしたコース料理をその場で調理してくれます。

料理の説明を受けながら、秋の七草を飾ったテーブルで旬の味覚を楽しむ――そんな時間は特別な思い出になるでしょう。大切な記念日や友人との食事会にもぴったりです。季節感を大切にした食卓は、普段の暮らしに豊かな彩りを添えてくれます。

まとめ

秋の七草は、萩・尾花・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗の7つの草花を指し、古くから日本人の暮らしや文化に息づいてきました。春の七草のように食すのではなく、目で見て愛でることで秋の風情を感じ取るものです。由来や花言葉を知ることで、ただの草花以上の魅力が見えてきますし、語呂合わせや短歌で覚えれば親しみやすくなるでしょう。

現代では、庭やインテリアに取り入れたり、写真撮影や着物の柄として楽しむなど、多様な形で七草を暮らしに活かせます。秋の七草を知ることは、四季を大切にする日本人の感性を改めて感じるきっかけにもなります。